Qu’est ce qu’un prolapsus génital ?

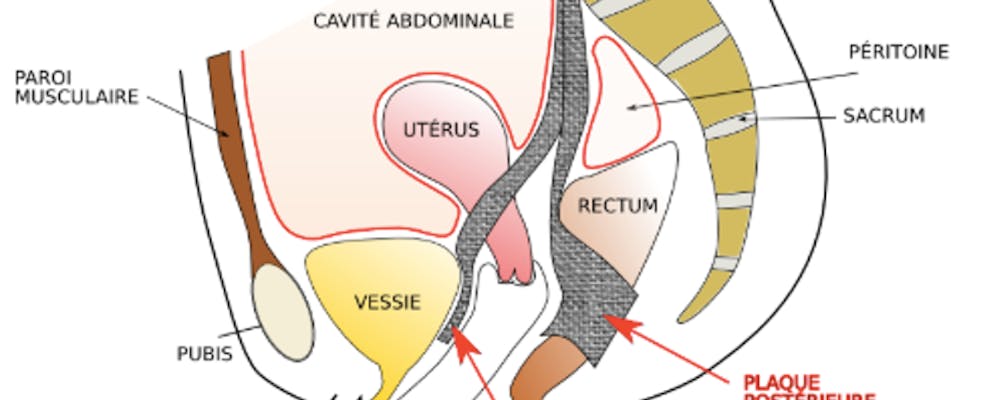

Un prolapsus génital désigne la descente anormale d’un ou de plusieurs organes situés dans la cavité pelvienne. Ce phénomène concerne principalement les femmes après 45 ans et affecte essentiellement la vessie, l’utérus, ou le rectum. Le prolapsus résulte d’un affaiblissement ou d’un étirement des muscles et/ou des ligaments qui soutiennent ces organes.

Environ 11 femmes sur 100 sont victimes d’un prolapsus au cours de leur vie.

Le prolapsus survient le plus souvent chez les femmes âgées entre 45 et 85 ans après la ménopause en raison de la perte d’élasticité des muscles et des fibres qui soutiennent les organes.

Les principaux facteurs de risques connus sont : accouchements, âge, ménopause, surpoids/obésité, constipation chronique…

On distingue trois types de prolapsus :

Le cystocèle ou prolapsus de la vessie : C’est la descente de la vessie dans le vagin. Il représente le prolapsus le plus courant : 80% des cas.

L’hystérocèle ou prolapsus de l’utérus : C’est la descente de l’utérus dans le vagin.

Le rectocèle ou prolapsus du rectum : C’est la descente du rectum dans le vagin.

Quels en sont les symptômes ?

Un prolapsus se manifeste surtout par une sensation de lourdeur au niveau du petit bassin, parfois accompagnée de douleurs. Le prolapsus peut aussi se manifester par la présence d’une boule extériorisée au niveau vulvaire, surtout en position debout ou au moment d’un effort.

En cas de cystocèle, il est fréquent que la femme présente des troubles urinaires comme des difficultés à uriner, des mictions fréquentes ou impérieuses, des cystites à répétition.

En cas de rectocèle, l’évacuation des selles peut s’avérer difficile. Dans certains cas, la descente du rectum engendre au contraire une incontinence anale.

Des troubles sexuels peuvent aussi se manifester comme une diminution des sensations sexuelles, des douleurs ou une gêne lors de la pénétration.

Bilan avant chirurgie

Un examen clinique complet réalisé par un urologue compétent est le plus souvent suffisant pour poser l’indication opératoire.Le chirurgien pose quelques questions à la patiente à propos de la gêne ressentie et de ses antécédents (circonstances des accouchements, date de la ménopause...)

On procède à un toucher vaginal afin d’estimer la descente d’un ou plusieurs organes. Il faut demander à la patiente d’exercer une poussée en toussant afin de mieux percevoir le prolapsus. La patiente est examinée en position allongée, mais aussi debout pour mieux estimer l’importance du prolapsus.

Des examens complémentaires sont réalisés : bilan urinaire, échographie pelvienne, frottis cervico-vaginal, IRM dynamique.

Si le prolapsus concerne le rectum, une exploration du rectum par rectoscopie et une manométrie ano-rectale seront envisagées.

Traitements

Le traitement de référence est la chirurgie.

La promontofixation ou cure de prolapsus génital par voie haute, réalisée sous anesthésie générale. Différentes techniques chirurgicales sont possibles, suivant les habitudes de votre chirurgien : par voie ouverte, sous coelioscopie ou robot-assistée.

Le principe est de remonter les organes dans la cavité pelvienne en implantant un tissus prothétique ou bandelette :

une bandelette antérieure disposée entre la vessie et le vagin : cure de cystocèle

associée ou non à une bandelette postérieure disposée entre le rectum et le vagin : cure de rectocèle

Chaque bandelette est fermement amarrée au promontoire sacré par des sutures (fils). Après 4 à 6 semaines les bandelettes sont colonisées par des cellules afin d’être incorporées dans les tissus et les renforcés.

Les résultats à long terme sont excellents, ce qui fait aujourd’hui de cette technique chirurgicale le traitement de référence des prolapsus génitaux.

D’autres traitements peuvent être proposés selon le stade, les antécédents et l’état clinique de la patiente :

une cure de prolapsus génital par voie basse ou voie vaginale, peut être proposée dans certains cas, lorsqu’une chirurgie abdominale ne peut être réalisée.

lorsque le prolapsus est débutant, une rééducation périnéale peut être proposée dans l’objectif de consolider les muscles de la cavité pelvienne, tout en luttant contre les facteurs de risques tels que le surpoids et la constipation.

dans certains cas, on peut aussi proposer l’utilisation de pessaires qui est le seul traitement non chirurgical d’un prolapsus. Il s’agit d’insérer dans le vagin un dispositif, souvent en forme d’anneau, qui permet de maintenir les organes qui ont tendance à descendre

Votre chirurgien abordera avec vous ces différentes propositions thérapeutiques et vous orientera vers la meilleure option pour une prise en charge personnalisée.